ハローワークでの職業訓練や失業保険の申請は、「働きながら受けられるのか?」「どちらを選ぶべきか?」と迷う方が多いテーマです。

実際、職業訓練には「離職者向け」と「在職者向け」の2種類があり、仕事を続けながら学びたい方でも受講可能なコースがあります。

特に在職者向け訓練は、夜間や土日の短期コースが中心で、Excelや簿記、プログラミングなど、仕事に直結するスキルを効率よく学べるのが特徴です。

一方で、「すぐに生活を安定させたい」「時間に余裕がない」という方は、職業訓練よりも失業保険や再就職手当の受給を優先する方が有利なケースもあります。

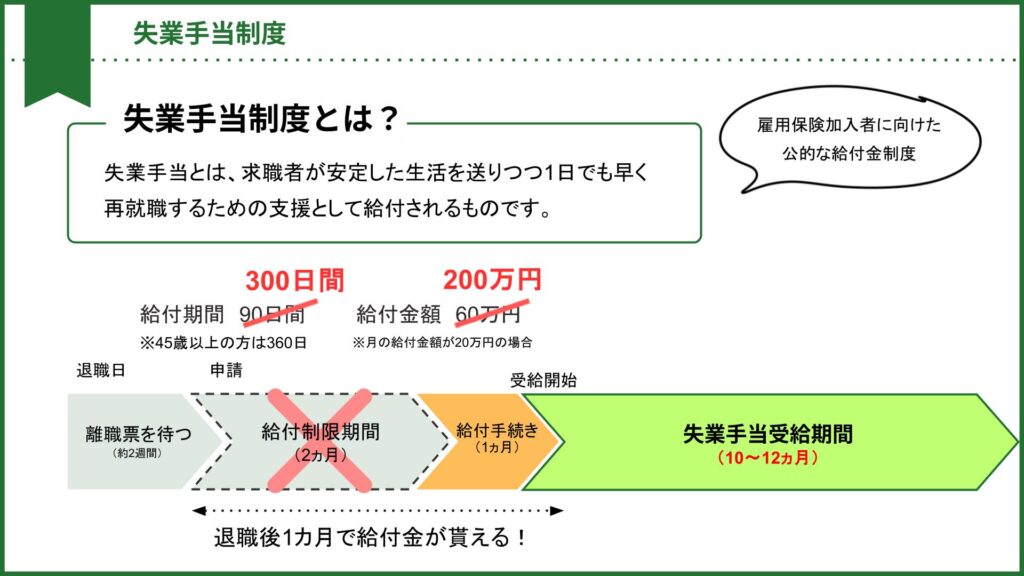

失業保険は基本手当に加え、再就職手当や教育訓練給付金を組み合わせることで、最大200万円近くの給付を受け取ることも可能です。

この記事では、「働きながら職業訓練を受ける方法」と「訓練を受けずに失業保険+再就職手当をもらう方法」の2パターンを紹介し、自分に合った最適な選択肢を見つけるためのポイントをわかりやすく解説します。

目次

ハローワークの職業訓練は働きながらでも可能?【結論】

ハローワークの職業訓練は、基本的に「離職者向け」と「在職者向け」の2種類があります。

離職者向けの訓練は、仕事を辞めた方が新しいスキルを身につけて再就職を目指すための制度で、原則として訓練期間中は働かないことが前提です。

一方、在職者向けの訓練は、現在働いている方でも受講可能で、主に夜間や短期間のコースが中心となります。ただし、勤務先の理解やスケジュール調整が必要です。

また、職業訓練を受けると「職業訓練受講給付金」などの支援を受けられる場合もありますが、対象条件が厳しいため、必ずハローワークで確認をしましょう。

働きながら受講する場合は、時間的な負担を考え、自分のライフスタイルに合う訓練を選ぶことが大切です。

職業訓練を受けるより失業保険を最大200万円もらう方がいい?

結論から言うと、人によりますが「短期で生活を安定させたい方」には、失業保険を最大限に活用する方が現実的です。職業訓練はスキルアップにつながる一方で、期間が3〜6か月以上かかることが多く、受講中はアルバイトや副業が制限されることもあります。

一方、失業保険は基本手当だけでなく「再就職手当」「教育訓練給付金」などを組み合わせることで、最大200万円近くの給付を受け取ることも可能です。

これらの制度をうまく活用すれば、経済的な余裕を保ちながら、再就職活動を進めることができます。名古屋など都市部では専門家の無料相談も多く、退職アシスタントに相談して自分に最適な方法を見つけるのがおすすめです。

ハローワークの職業訓練を働きながら受けるまでの流れ

「仕事を続けながら新しいスキルを身につけたい」「将来の転職やキャリアアップに備えて学び直しをしたい」

そんな人に人気なのが、ハローワークの職業訓練(公共職業訓練・在職者訓練)です。

職業訓練と聞くと、「失業中の人だけが受けられるもの」と思われがちですが、実は在職中でも受講できるコースが用意されています。

ここでは、働きながらハローワークの職業訓練を受けるまでの流れを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。

在職中でもハローワークに相談する

まず最初に行うべきことは、ハローワークに相談することです。

職業訓練には「離職者訓練(失業者向け)」と「在職者訓練(働きながら受講する方向け)」の2種類があります。現在働いている方が対象になるのは後者で、主に夜間・短期・週末など、勤務と両立しやすいスケジュールが組まれています。

ハローワークの相談窓口では、あなたの勤務形態やキャリア目標をもとに、どの訓練コースが受けられるかを案内してくれます。

在職中でも利用可能な訓練は「生産性向上支援訓練」などの名称で実施されており、ITスキル、事務力、接客、マネジメント、資格取得対策など、幅広い内容から選択可能です。

また、相談時には「勤務証明書」や「雇用保険加入証明書」など、在職を示す書類の提出が求められることもあります。職場に知られずに相談したい場合でも、ハローワークは個人情報を守る立場にあるため、会社に連絡が入ることはありません。安心して相談してみましょう。

受けられる訓練コースを確認

次のステップは、自分が受けられる訓練コースを確認することです。

在職者向け職業訓練には、主に以下の2パターンがあります。

- 公的機関(ポリテクセンターなど)が実施する訓練

→ 数日〜数週間で完結する短期コースが多く、受講料は数千円〜数万円程度。

例)Excel・Word実務、電気設備管理、CAD操作、経理実務など。 - 民間教育機関(専門学校・スクールなど)との連携訓練

→ IT・デザイン・語学など、専門スキルを学ぶことができる。

例)Webデザイン、プログラミング、簿記、ビジネス英語など。

ハローワークでは、地域ごとに開講されている訓練コースの一覧を確認でき、募集時期・定員・受講費・期間などの詳細を教えてもらえます。名古屋など都市部では特にIT関連の講座が人気で、社会人が働きながら受けられる夜間コースも多く開講されています。

また、職業訓練は「無料または格安」で受講できるのが大きな魅力です。通常であれば10万円以上かかるような専門スキルの講座を、国や自治体の補助によって1〜2万円程度で受講できるケースも少なくありません。

受講申込・選考

受けたい訓練コースが決まったら、申込書を提出して選考を受けます。

在職者訓練の場合は、ハローワークまたは訓練実施機関で申込みを行い、面接や書類選考が実施されることがあります。

申込時に必要な主な書類は以下のとおりです。

- 職業訓練受講申込書

- 在職証明書または雇用契約書

- 身分証明書(運転免許証など)

選考では、「現在の仕事との両立が可能か」「訓練内容が本人のキャリアアップに役立つか」が確認されます。

なお、在職者訓練は離職者向けと比べると競争率が低く、比較的受講しやすい傾向があります。ただし人気のあるITやWeb関連の講座は早めに満員になるため、募集開始からすぐに申し込むのがおすすめです。

本業を続けながら訓練受講スタート

選考に合格すると、いよいよ訓練がスタートします。

在職者訓練は、通常の仕事を続けながら受講できるように設計されており、多くのコースは夜間や週末の時間帯に開講されています。例えば「平日18時〜21時」や「土曜集中型(1日6時間×4週)」といった形式です。

受講スタイルは座学だけでなく、パソコン実習・グループワーク・演習など、実務に役立つ内容が多く、仕事に直結しやすいのが特徴です。

また、訓練内容によっては修了時に資格試験を受けられるコースもあります(例:日商簿記、MOS、ITパスポート、電気工事士など)。

働きながらの受講は時間的にハードな面もありますが、実際に仕事で使うスキルを即活かせるため、学習効果が高くモチベーションを保ちやすいです。

さらに、訓練を通じて他業種の社会人とのネットワークができることも大きなメリットです。異業種交流やキャリア相談の機会を得ることで、視野が広がる方も多くいます。

訓練修了 → 転職や資格取得に活かす

職業訓練を修了したあとは、その学びを転職・キャリアアップ・資格取得に活かす段階です。

ハローワークでは、訓練修了者向けに「キャリア相談」や「求人紹介」も行っており、希望すれば転職支援を受けることもできます。

例えば、ITスキルを学んだ方はWeb関連企業や事務職への転職、経理講座を受けた方は会計事務所や管理部門へのキャリアチェンジを目指せます。

また、在職者の場合は「今の仕事に新しいスキルを活かす」という選択も可能です。

訓練で得た知識を使って業務改善を提案したり、資格を取得して昇進や昇給につなげたりと、社内評価の向上やキャリアの安定化にもつながります。

さらに、受講中や修了後に「教育訓練給付金」を申請できる場合もあります。この制度は、雇用保険に一定期間加入している方が対象で、受講費用の20〜70%を国が支給してくれるというものです。

条件を満たせば、自己負担を大幅に抑えながらスキルアップできるのも大きな魅力です。

ハローワークの職業訓練を受けずに、失業保険+再就職手当をもらう流れ

「職業訓練に通う時間がない」「できるだけ早くお金を受け取りたい」

そんな方におすすめなのが、職業訓練を受けずに失業保険と再就職手当を組み合わせて受給する方法です。

実は、正しい手順を踏めば、最短1か月ほどで受給をスタートできるケースもあります。

[quads id=1]

ここでは、退職アシスタントなど専門サービスを利用した場合の流れを、5つのステップでわかりやすく紹介します。

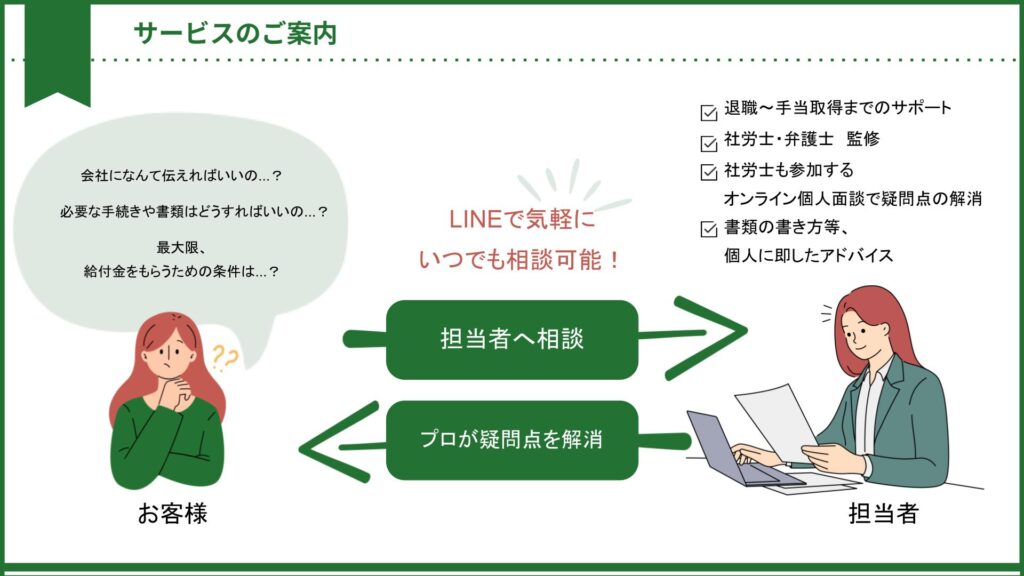

LINEで無料診断

まずは、LINEで無料診断を行いましょう。

退職アシスタントなどの専門サービスでは、LINE上で「現在の雇用保険加入期間」「退職予定日」「年齢」「退職理由」などを入力するだけで、受け取れる給付金の目安を自動シミュレーションしてくれます。

この段階で、「自分が失業保険や再就職手当の対象になるか」「どれくらいの金額を受け取れるか」がすぐにわかります。

特に名古屋のようにハローワークが混雑しやすい地域では、窓口に行く前にこうした無料診断を利用することで、時間を大幅に節約できます。

スマホ1つで気軽に相談できるため、退職直前や在職中でも安心して準備を進められます。

専門家が個別にヒアリング

次に、専門家による個別ヒアリングが行われます。ここでは、あなたの勤務状況や退職理由、雇用保険の加入年数、今後の再就職予定などを詳しく確認します。

失業保険は「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、給付開始時期や金額が大きく変わるため、専門家がヒアリングを通して最適な申請方法を提案してくれます。

例えば、同じ退職でも「やむを得ない事情(ハラスメント・体調不良・会社都合)」として扱われるケースでは、3か月の給付制限が免除され、早期受給が可能になります。

このような判断を個人で行うのは難しいため、専門家のサポートを受けることで失敗を防げます。

また、ヒアリングの段階で「再就職手当を狙えるかどうか」も確認できます。再就職手当は、失業保険の受給中に早期就職した方がもらえる給付金で、条件を満たせば最大60万円以上受け取ることも可能です。

書類の準備(退職アシスタントがサポート)

ヒアリング内容をもとに、次は必要書類の準備を進めます。

失業保険の申請には、以下のような書類が必要です。

- 離職票(会社が発行)

- 雇用保険被保険者

- マイナンバーカードまたは運転免許証

- 通帳(口座確認用)

証明写真(縦3cm×横2.5cm)

これらの書類を自分でそろえるのは手間がかかりますが、退職アシスタントを利用すれば、どの書類をいつ用意すれば良いかを具体的に案内してもらえます。

また、書類の不備があると申請が遅れる原因になりますが、専門家が内容をチェックしてくれるため、スムーズに提出できます。

さらに、「離職票の記載内容が正しいか」も重要な確認ポイントです。もし退職理由が「自己都合」と誤って記載されていると、本来より給付が遅くなる可能性があります。退職アシスタントでは、こうしたトラブルを防ぐための文書チェックも行い、必要に応じて修正をサポートしてくれます。

諸々の手続き

書類がそろったら、ハローワークで手続きを行います。

退職アシスタントを利用している場合は、申請に必要な流れを事前に把握できるため、窓口で迷うことがありません。

手続きの主な流れは次の通りです。

- 離職票などの書類を提出

- 雇用保険受給資格の決定

- 離職理由の確認

- 雇用保険説明会の受講

- 7日間の待機期間

ここで受給資格が認定されると、正式に失業保険の対象者となります。また、ハローワークでの説明会では、今後の認定日や再就職活動の進め方なども詳しく案内されます。

退職アシスタントでは、この期間中に「再就職手当を受け取るための準備」も同時に進めます。

例えば、転職先の選び方や求人サイトの活用方法、早期再就職のスケジュールなどをアドバイスしてもらえるため、再就職手当の対象になるチャンスを逃しません。

最短1ヶ月で失業保険を受給

最後に、全ての手続きが完了すると、最短1か月で失業保険の初回給付を受け取ることができます。

通常は「退職から2〜3か月後」に受給が始まることが多いですが、退職アシスタントのような専門サポートを利用すれば、申請準備を退職前から進められるため、給付までの期間を大幅に短縮できます。

さらに、再就職が早い場合は「再就職手当」も受給対象となります。この手当は、残りの失業給付日数に応じて支給額が変わりますが、最短1か月以内に転職できれば、再就職手当+失業保険で100万円〜200万円近い給付を受け取ることも可能です。

また、専門家のサポートを受けることで、書類ミスや申請漏れによるトラブルを防げるのは大きな利点です。特に初めて申請する方にとっては、制度や申請期限を自力で理解するのは難しく、サポートの有無で結果が大きく変わるケースもあります。

コメント