10年間勤務して自己都合で退職した場合、「失業保険はいくらもらえるの?」と気になる方は多いでしょう。

例えば、35歳・年収500万円・雇用保険加入10年のケースでは、総支給額の目安は約96万円(966,600円)ほどになります。

ただし、これはあくまで目安で、実際の受給額は年齢や直近6か月の給与によって変動します。

この記事では、失業保険の仕組みや計算方法、支給までのスケジュールをわかりやすく解説しながら、受給額を「最大化」するための最短手続きのポイントも紹介します。

目次

【結論】10年勤務・自己都合退職の失業保険、総額はいくら?

仕事を10年間続けてきて、何らかの理由で「自己都合退職」した場合。「失業保険っていくらもらえるの?」と気になる方は多いでしょう。

実際に、35歳・年収500万円・雇用保険の加入期間10年という条件で試算すると、もらえる金額の目安は 約96万円(966,600円) になります。

自分が受け取れる失業保険の金額を正確に知りたい人は、まず退職アシスタントのLINE無料診断がおすすめです。

ここでは、失業保険の仕組みや計算方法を、できるだけわかりやすく説明していきます。

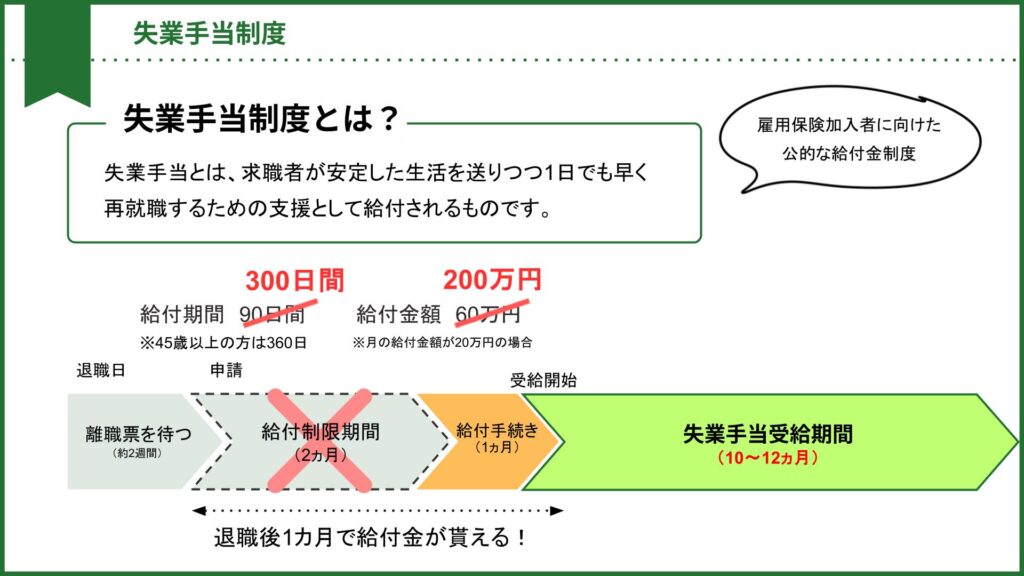

失業保険・失業手当・基本手当とは

ニュースなどで「失業手当」や「基本手当」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これらは全て同じ意味で、正式には 「雇用保険の基本手当」 と呼ばれています。

簡単に「働いていた方が仕事を失った時に、次の仕事が見つかるまでの生活を支えるお金」です。失業保険をもらうことで、安心して就職活動に専念できるようにする目的があります。

ちなみに、「会社都合退職(リストラなど)」と「自己都合退職(自分の意思でやめる)」では、もらえる時期や金額に違いがあります。自己都合の場合は、支給までに少し待ち期間(約2か月)があるのが特徴です。

あなたの失業保険受給額シミュレーション

では、具体的にどれくらいもらえるのかを見てみましょう。

例えば以下の条件とします。

- 年齢:35歳

- 年収:500万円

- 雇用保険の加入年数:10年

- 退職理由:自己都合

この場合、ハローワークの基準で計算すると、1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)は 約8,055円 になります。

そして、35歳・10年勤務・自己都合退職の場合の「給付日数(もらえる日数)」は 120日。

つまり、「8,055円 × 120日 = 966,600円(約96万円) 」です。この金額が、いわゆる「失業保険の総支給額」の目安です。

自分が受け取れる失業保険の金額を正確に知りたい人は、まず退職アシスタントのLINE無料診断がおすすめです。

受給額を決める3つの要素

失業保険の金額は、主に3つの要素で決まります。

(1)賃金日額

これは、「退職前6か月間の給与の平均」をもとに1日あたりの給料を計算したものです。

例えば、6か月の総支給額が300万円なら、300万円 ÷ 180日 = 約16,666円が「賃金日額」となります。

(2)給付率

賃金日額の何%をもらえるかを決める数字です。おおよそ 50〜80% の間で、収入が少ない方ほど高くなります。

つまり、生活が苦しくなりそうな方ほど多くもらえる仕組みです。

(3)所定給付日数

もらえる期間のことです。これは、年齢と雇用保険の加入年数 によって変わります。

例えば、

- 自己都合退職で5年以上10年未満 → 90日

- 自己都合退職で10年以上20年未満 → 120日

このように、長く働いている方ほどもらえる日数が増えます。

正確な受給額を出す計算手順3ステップ

自分の受給額を知りたい場合、以下の手順で計算できます。

ステップ①:基本日額を計算する

これが「賃金日額」です。

退職前6か月の給料の合計を180で割ります。

ステップ②:基本手当日額を計算する

次に、賃金日額に給付率(50〜80%)をかけます。

この数字が、1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)です。

ステップ③:受給額を計算する

最後に、基本手当日額 × 給付日数 で総支給額を出します。

例えば、

- 基本手当日額:8,055円

- 給付日数:120日

なら、8,055円 × 120日 = 966,600円 となります。

10年勤務・自己都合で退職する人の失業保険受給期間とスケジュール

仕事を10年間続けたあと、自分の意思で退職する「自己都合退職」。

この時に気になるのが「失業保険(失業手当)」をどれくらいの期間もらえるのか、そして「いつから振り込まれるのか」という点ですよね。

今回は、ハローワークや厚生労働省の情報をもとに、自己都合退職をした場合の失業保険の流れをわかりやすく説明します。

給付日数の目安は「120日」

まず、失業保険をもらえる期間は「所定給付日数」と呼ばれています。この日数は、年齢と雇用保険の加入年数によって決まります。

10年間働いた方が「自己都合」で退職する場合、給付日数は 120日(約4か月) が目安です。

例えば、同じ自己都合退職でも、勤務年数が短い方はもらえる期間が短くなります。

具体的には以下のようになります。

| 雇用保険加入年数 | 所定給付日数(自己都合退職) |

| 1年以上5年未満 | 90日(約3か月) |

| 5年以上10年未満 | 90日(約3か月) |

| 10年以上20年未満 | 120日(約4か月) |

出典元:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

自己都合退職の「待機期間7日+給付制限1ヶ月」ルール

ただし、自己都合退職の場合、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。

ここで覚えておきたいのが「待機期間」と「給付制限期間」という2つのステップです。

● 待機期間(7日間)

退職してハローワークに求職の申し込みをしても、まず最初の7日間は「待機期間」となり、どんな理由でもこの間はお金がもらえません。

これは「本当に働く意思があるかどうか」を確認するための期間です。

● 給付制限期間(1か月)

以前は3か月の給付制限がありましたが、2025年4月(令和7年)からは1か月に短縮されます(厚生労働省の制度改正による)。

この期間は「自己都合でやめた方がすぐに保険をもらうのは不公平にならないように」という理由で設けられています。つまり、自己都合退職の方は、ハローワークに申し込んでから 約1か月+7日間 は支給が始まりません。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf

失業保険を実際にもらえるのはいつ?

ここが一番気になるところでしょう。

自己都合退職の場合、口座にお金が振り込まれるのは 退職してから約3か月後 が目安です。

順番に見ていきましょう。

【① 離職票の受け取り(約2週間)】

まずは会社から「離職票」という書類が届くのを待ちます。

退職してすぐにハローワークへ行くことはできません。

この離職票が届くまでに、だいたい 10日〜2週間ほど かかります。これが届かないと、ハローワークでの手続きができません。

【② ハローワークで手続き→待機期間(7日間)】

離職票を持ってハローワークに行き、「求職の申し込み」をします。

ここで「働く意思があります」と正式に登録されると、そこから 7日間の待機期間 が始まります。この間はまだ失業保険はもらえません。

【③ 給付制限期間(1か月)】

待機期間が終わると、次は 1か月の給付制限期間 に入ります。

この期間もまだ支給は始まりません。そのかわり、この間にハローワークの説明会に参加したり、求人を探したりして、再就職に向けた準備を進めます。

【④ 初回の失業認定日(約4週間後)】

給付制限が終わったら、ハローワークから「失業認定日」という日が指定されます。

この日に「ちゃんと就職活動をしています」と報告すると、やっと支給が決定します。ここまでで、退職から おおよそ2か月半〜3か月 が経っています。

【⑤ 支給決定から口座振り込み(約1週間後)】

支給が決まってから、実際にお金が銀行口座に振り込まれるまで 約1週間 かかります。

この時、初めて1回分(4週間分)の失業保険が振り込まれます。

損をしないために!給付制限をなくし最短で受給するための注意点

失業保険は、退職したあとに生活を支えてくれる大切な制度です。

実は、「自己都合退職」と思っていたのに、条件によっては「特定理由離職者」として扱われ、給付制限がなくなるケースもあるのです。

ここでは、損をしないために知っておきたい3つのポイントを、やさしく説明していきます。

あなたの退職、実は「自己都合」ではないかも

多くの方は、自分の意思で退職したら「自己都合退職」になると思っています。たしかに「転職したい」「家庭の事情でやめたい」などは自己都合にあたります。

しかし、ハローワークの制度では、一定の理由がある場合、「自己都合」ではなく 「特定理由離職者」 として認められることがあります。

例えば、次のようなケースです。

- 上司や同僚からの パワハラ・いじめ・暴言があった

- 長時間労働 や 残業時間の超過が続き心身の健康を損なった

- 体調不良や病気で働けなくなった

- 家族の介護や転勤など、やむを得ない事情があった

これらの理由で退職した場合は、会社を「辞めたくて辞めた」というより、「辞めざるを得なかった」と判断されることがあります。

その場合、ハローワークでは「特定理由離職者」として扱われ、自己都合よりも有利な条件で失業保険を受け取ることができるのです。

参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

給付までの期間、給付日数、受給期間はどう変わる?

「自己都合退職」と「特定理由離職者」では、もらえる時期も金額もまったく違います。

以下の表を見てみましょう。

| 比較項目 | 自己都合退職 | 特定理由離職者 |

| 給付までの期間 | 約3か月後 | 約1か月後 |

| 給付日数 | 120日(約4か月) | 240日(約8か月) |

| 給付総額(例:35歳・年収500万円・10年勤務) | 約966,600円 | 約1,933,200円 |

見ての通り、「特定理由離職者」になれば、給付日数が2倍、総額も約2倍 になります。しかも、自己都合退職で発生する「待機7日+給付制限1か月」も免除されるため、約2か月も早く受け取れるのです。

つまり、制度を理解して正しく申請できれば、約100万円分の差 が出る可能性があります。

「知らなかった」では済まされないほど、大きな違いですよね。

「申請書類の書き方」と「申告内容」の注意点

ここで最も大切なのが、「ハローワークに提出する書類」と「申告のしかた」です。

なぜなら、どんなに正当な理由があっても、申請時に伝え方を間違えると自己都合退職として処理されてしまう ことがあるからです。

例えば、

- 「人間関係がつらくて辞めた」と口頭で伝えるだけでは、パワハラが証明できない

- 「体調不良で辞めた」と書いても、病院の診断書がなければ理由として認められない

- 「残業が多くてつらかった」と言っても、勤務記録がないと証拠不十分と判断される

このように、証明書や書類の提出が重要 になります。実際に認められるためには、退職理由を客観的に示す資料を準備しておくことがポイントです。

主な例をあげると、

- 医師の診断書(うつ病・過労など)

- タイムカードや勤怠記録(長時間労働の証明)

- メールや録音(パワハラ・嫌がらせの証拠)

- 家族の介護や転居に関する証明書類

これらをそろえた上で、ハローワークの「離職理由申立書」や「雇用保険被保険者離職票」に、正確な内容を記載しましょう。この書類に書かれた内容が、受給資格の判断に大きく影響します。

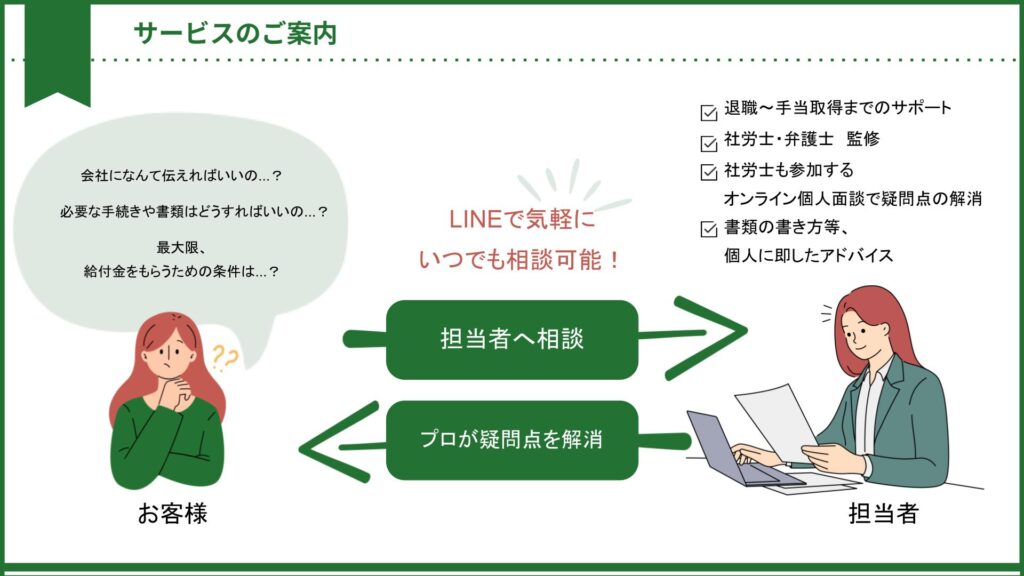

退職アシスタントとは?プロが失業保険の申請をサポート

仕事を辞めたあと、「失業保険を申請したいけど手続きが難しそう…」「ハローワークの書類が複雑で不安…」という方は多いですよね。そんな時に頼りになるのが、専門スタッフがサポートしてくれる「退職アシスタント」です。

退職アシスタントは、失業保険の申請をスムーズに進め、受給額と期間を最大化するためのサポートサービス。自分ひとりで手続きをするよりも、はるかに安心で確実な方法として注目されています。

ここでは、退職アシスタントの特徴を3つのポイントに分けて、わかりやすく紹介します。

特徴①弁護士・社労士監修なので安心

退職アシスタントの大きな強みは、弁護士や社会保険労務士(社労士)といった専門家が監修していることです。

失業保険の制度は細かいルールが多く、書類の書き方ひとつで「自己都合退職」と判断されてしまうことがあります。

しかし、社労士や弁護士が監修しているサービスなら、法律や制度の知識に基づいて正確にサポートしてくれるため安心です。

例えば、

- 「特定理由離職者」に該当するかを丁寧にチェックしてくれる

- 離職理由の書き方を、損をしないようにアドバイスしてくれる

- ハローワークに提出する書類を、制度に合った形で整えてくれる

これらのサポートを受けることで、失業保険の申請ミスを防ぎ、もらえる金額を最大限に引き上げることができます。

さらに、退職アシスタントは「法律に基づいた正しい支援」を行っているため、安心して相談できるのも大きな魅力です。

特徴②最短1ヶ月以内での給付を実現

通常、自己都合退職の場合は「待機期間7日+給付制限1か月」があるため、実際にお金が振り込まれるまで約3か月もかかります。

しかし、退職アシスタントを利用すると、手続きを正確かつ早く進めることができるため、最短で1か月以内に給付を受け取ることが可能になります。

なぜそんなに早くなるのか?それは、退職アシスタントが次のようなサポートをしてくれるからです。

- 必要な書類をあらかじめ全て準備してくれる

- 書類の提出タイミングを間違えないようにスケジュール管理

- ハローワークへの申請内容を正確に整える

つまり、普通なら「やり直し」になってしまうようなミスを防ぎ、スムーズに支給までたどり着けるように導いてくれるのです。

自分だけで進めようとすると、どうしても時間がかかったり、書類の不備で支給が遅れたりすることがあります。しかし、プロが手伝ってくれることで、スピードと正確さの両立が実現できるのです。

特徴③2000人以上の給付サポート実績

退職アシスタントは、これまでに 2,000人以上の失業保険サポート実績 を持つ信頼できるサービスです。多くの利用者が実際に「受給額が増えた」「早く支給された」といった結果を得ています。

サポート実績が豊富ということは、それだけ様々なケースに対応してきたということ。

「パワハラが理由で辞めた方」「体調を崩して退職した方」「職場環境が合わずに辞めた方」など、一人ひとりの状況に合わせた対応が可能です。

例えば、

- 自己都合と思っていた退職が、実は「特定理由離職者」として認められた

- 手続きがスムーズに進み、想定より早く給付が始まった

- 給付日数が延びて、支給総額が倍近くになった

といった事例も多くあります。

つまり、退職アシスタントを使えば、失業保険を「最大限・最短で受け取る」ための具体的なサポートを受けられるということです。

退職アシスタントを利用する3つのメリット(正確・時短・最大化)

退職後に失業保険をもらうための手続きは、思っているよりもずっと複雑です。書類の内容や提出時期を間違えると、給付までの期間が長くなったり、もらえる金額が減ってしまうこともあります。

そんな中、「退職アシスタント」というサポートサービスを利用することで、正確に・早く・たくさん の給付を受け取れる可能性が高まります。

ここでは、その具体的な3つのメリットをわかりやすく紹介します。

メリット1:受給資格の見直しで、受給額・期間が最大化する可能性がある

まず1つ目のメリットは、「もらえる金額と期間が増える可能性がある」という点です。

失業保険の受給額は、退職理由や雇用保険の加入年数、過去6か月の給与などで決まります。

しかし、申請の仕方を少し間違えるだけで、「自己都合退職」として扱われてしまい、本来よりも少ない金額しかもらえなくなることがあります。

例えば、次のような違いがあります。

| 区分 | 給付までの期間 | 給付日数 | 総支給額(例) |

| 自己都合退職 | 約3か月後 | 120日 | 約96万円 |

| 特定理由離職者 | 約1か月後 | 240日 | 約193万円 |

つまり、「特定理由離職者」として正しく認定されれば、給付日数が2倍、金額も約2倍 になることがあるのです。

退職アシスタントでは、弁護士や社労士が監修しており、あなたの退職理由を細かく確認したうえで、最も有利な形で申請できるようにサポートしてくれます。

「自分では自己都合だと思っていたけど、実は特定理由離職者だった」というケースも多く、これが“損しない”ための最大のポイントになります。

メリット2:複雑な書類作成をサポート

2つ目のメリットは、難しい書類を代わりに整えてもらえることです。

失業保険を申請するには、

- 離職票

- 受給資格確認申請書

- 離職理由申立書

- 求職申込書

など、たくさんの書類を準備する必要があります。しかも、記入ミスや理由の書き方ひとつで、自己都合と判断されてしまうこともあります。

例えば、「体調不良が理由で退職」と書く場合でも、病院の診断書が必要なことがありますし、ハローワークでは表現の仕方にもルールがあります。

退職アシスタントは、こうした細かい部分を全てサポートしてくれます。

具体的には、

- 書類のテンプレートを用意してくれる

- 書き方の例文を教えてくれる

- 内容の確認や修正を一緒に行ってくれる

といったサポートで、申請ミスを防ぎます。

自分ひとりで手続きしようとすると、知らない専門用語が多くて途中でつまずく方も多いですが、プロのサポートがあれば安心して進められます。結果として、スムーズに申請が通り、最短で給付が受け取れる ようになります。

メリット3:あなたが転職活動に集中できる時間を確保できる

3つ目のメリットは、「手続きの時間と労力を節約できる」という点です。

退職後は、ただでさえ次の仕事探しや生活の準備で忙しいものです。そんな中で、ハローワークの手続き・書類の準備・面談・提出期限の確認などを全て自分でこなすのは大変です。

退職アシスタントを使えば、失業保険関連の面倒な手続きをプロが代わりに進めてくれるので、あなたは転職活動に集中できます。

つまり、 「書類に時間をとられる → 就活が遅れる → 収入が途切れる」 という悪循環を防ぐことができるのです。

また、早く再就職が決まれば、「再就職手当」というボーナスのような給付金を受け取ることもできます。

退職アシスタントのサポートで手続きが早く進めば、その分早く再就職が決まり、結果的に失業保険+再就職手当の両方を受け取れるチャンスも広がります。

自己都合退職の失業保険手続きガイド①自分で申請・10年勤務の場合

10年間働いてきた会社を、自分の意思で退職する、そんな時に役立つのが「失業保険(失業手当)」です。

でも、失業保険は自動的にもらえるわけではなく、ハローワークでの申請や手続きが必要です。ここでは、自己都合退職で自分で申請する場合の流れを、わかりやすく紹介します。

退職前

退職が決まったら、まずは「退職前の準備」が大切です。この段階でやっておくことは3つあります。

(1)雇用保険被保険者証の有無を確認

これは、あなたが雇用保険に加入していたことを証明する大切な書類です。

会社が保管していることが多いので、退職時に必ず返してもらいましょう。

(2)離職票の請求

退職後の手続きに必要なのが「離職票」です。

会社によっては自動で発行してくれますが、もらえない場合は人事担当者に「離職票を発行してください」と伝えましょう。この書類がないとハローワークでの申請ができません。

(3)ハローワークで受給資格を確認

ハローワークでは、退職理由によって受け取れる時期や金額が変わります。

「自己都合退職」と「会社都合退職」では大きく違うため、事前に相談しておくと安心です。

退職後

退職後に行うことは、次の5つのステップです。

(1)必要書類を準備する

ハローワークでの申請には、以下の書類が必要です。

- 離職票(1・2)

- 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

- 写真(縦3cm×横2.5cm 2枚)

- 印鑑

- 通帳またはキャッシュカード

(2)ハローワークで求職の申し込みと手続き

書類をそろえたら、ハローワークに行って「求職の申し込み」をします。

これが正式に「失業状態である」と認められるスタートです。

(3)雇用保険受給者初回説明会に参加

申請後、ハローワークから説明会の案内が届きます。

ここで失業保険の仕組みや注意点、今後の流れについて説明を受けます。

参加しないと給付が始まらないので、必ず出席しましょう。

(4)求職活動の実績をつくる(4週間に2回)

失業保険をもらうには、「仕事を探している」という実績が必要です。

求人検索や面接、ハローワークの職業相談などを行い、月に2回以上記録を残します。

(5)失業の認定(4週間に1回)

ハローワークで「失業の認定」を受けることで、初めてお金が支給されます。

この認定日は4週間ごとにあり、毎回出席が必要です。

自己都合退職の失業保険手続きガイド②退職アシスタントを利用・10年勤務の場合

10年間働いてきた会社を辞める時、「失業保険の手続きって難しそう」「ハローワークで何をすればいいの?」と不安に感じる方は多いですよね。そんな時に頼りになるのが、退職アシスタントというサポートサービスです。

退職アシスタントは、失業保険の申請をスムーズに行うためのプロによるサポートで、申請の流れや書き方、必要な書類を一つずつ丁寧に教えてくれます。

「いつ・何を・どうすればいいのか」が分かるように案内してくれるので、初めての方でも安心です。

ここでは、退職アシスタントを使う場合の流れを3つのステップで紹介します。

LINEで無料診断

まずは、退職アシスタントの公式LINEに登録します。このLINE診断では、あなたの年齢・勤務年数・退職理由などを入力するだけで、もらえる可能性のある失業保険の金額や期間を簡単にシミュレーションできます。

「自分はいくらもらえるのか」「いつから受け取れるのか」がすぐに分かるので、今後の生活計画を立てるうえでもとても便利です。診断は無料で、個人情報も厳重に管理されているため安心して利用できます。

ご相談・ご提案

無料診断のあと、希望すればスタッフとのオンライン面談や電話相談が行えます。このステップでは、あなたの退職理由に合わせて最適な申請方法を教えてくれます。

例えば、

- 「体調を崩して辞めたけど、これは自己都合になるの?」

- 「パワハラが原因なんだけど、証拠がない場合はどうすればいい?」

など、状況に合わせたアドバイスを受けられます。

場合によっては、「特定理由離職者」として申請できる可能性もあり、その場合は給付金の総額が約2倍(最大約193万円)になるケースもあります。

退職アシスタントは、弁護士や社労士の監修のもとで制度を正しく説明してくれるので、安心して相談できます。

書類準備・各種対応のご案内

失業保険の申請には、離職票や申請書などの複雑な書類が必要です。

退職アシスタントを利用すれば、必要な書類の準備方法から記入のコツまで丁寧にサポートしてもらえます。

例えば、

- 離職理由の書き方(損をしないための表現方法)

- ハローワークでの申告内容の伝え方

- 提出書類の順番やタイミング

といった細かい部分まで案内してくれるため、記入ミスや提出漏れを防ぐことができます。

ただし、退職アシスタントを使っても、最終的な申請は本人が行う必要があります。つまり、ハローワークへの訪問や求職の申し込みは自分で行わなければなりません。

しかし、退職アシスタントが「どのように書けばいいか」「何を持っていけばいいか」を教えてくれるので、不安なく進められます。

10年以上勤務し、自己都合退職する場合の失業保険申請においてよくある質問

長く働いたあとに退職し、初めて失業保険を申請する方の中には、いろいろな疑問を持つ方が多いです。ここでは、よくある4つの質問とその答えをわかりやすくまとめました。

Q. 失業保険を一度もらうと、次にもらえなくなる?

いいえ、そんなことはありません。失業保険は、条件を満たせば何度でも受け取ることができます。

ただし注意が必要です。一度失業保険を受け取ると、それまでの「雇用保険の加入期間」がリセットされます。

そのため、次に受給するには、再就職してから一定の期間(原則として12か月以上)働き、再び雇用保険に加入しておく必要があります。

つまり、失業保険は「一生に一度きり」ではなく、働いて保険料を納め直せば再び受け取れる仕組みになっています。

Q. 特定受給資格者になると再就職手当はどうなる?

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認められると、自己都合退職よりも失業保険の受給期間が長く、金額も多くなります。

そのため、再就職手当(早く再就職した時にもらえる給付金)も、もとの受給期間が長い分だけ支給額が増える傾向があります。

例えば、自己都合退職では120日分の支給が基本ですが、特定受給資格者になると240日分になることも。その分、再就職手当の計算基準も大きくなり、より多くの金額を受け取れる可能性があります。

Q. アルバイトしながら失業保険はもらえる?

はい、条件を守ればアルバイトをしながらでも失業保険を受け取ることができます。

ただし、ルールを知らずに働くと「不正受給」とみなされることもあるので注意が必要です。

例えば、

- 週20時間未満の短時間勤務であること

- 収入が一定金額(おおよそ日額の80%)を超えないこと

- 働いた日数や時間をハローワークに正しく申告すること

このようなルールを守っていれば、アルバイトをしても支給は継続されます。逆に、働いたことを報告しなかったり、収入を隠したりすると、給付の停止や返還を求められることがあるため注意しましょう。

Q. 60歳以上の場合はどう変わる?

60歳以上の方が退職する場合、失業保険の仕組みは年齢によって変わります。

特に、「65歳未満で退職したのか」「65歳を過ぎてから退職したのか」で、もらえるお金の種類や内容が異なります。

- 65歳未満で退職した場合、通常と同じ「基本手当(失業保険)」が支給されます。

- 65歳以降に退職した場合、「高年齢求職者給付金」という形で、一時金としてまとめて支給されます。

つまり、60歳を過ぎてから退職する方は、自分の年齢によって制度が変わるという点をしっかり理解しておくことが大切です。

コメント